商品紹介product

ドラゴンフラワー

照明

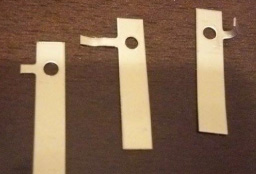

日々、量産廃されるステンレス片をできる限り使用した北欧風の卓上照明。

大量に生み出される端材だからこそ、ふんだんに使用し商品開発をすることが第一の目的。

さらに、大学において蓄積したデンマークに関する知識から、本来のデンマーク照明を示すことが第二の目的。

そして、見向きもされなかった端材の新しい可能性を示すことが最大の目的。

―資源の良質な再分配という問題に一石を投じる問題作―

大好きな北欧の照明を目指して

スタートした。

家具職人の賀來氏との出会い。

以後師匠と呼ぶ。

この端材と共に3ヶ月過ごすことになる。

端材を力技で繋げる。

ひたすら繋げる。

繋げれば何かができる気がしてきた。

試作品1

結構いける!方向性決定。

地道な作業が続く。

試作品2何かが違う・・・。

方向性再検討。

偶然のキラメキ。

多頭体制!

はじめてのはんだ付け・・・

・・・は、師匠にやってもらう。

これが・・・

こうなって

こうなって完成しました!

講座を終えて

大阪大学 外国部学部 外国語学科デンマーク語専攻 4年 長澤 杏

「Re-cycle とUp-cycle」

Re-cycle とは、ラテン語の接頭辞である"Re-"(再び)と"Cycle"(循環する)を合わせた単語で、昨今では日本においてもカタカナ語「リサイクル」として定着している。では、Up-cycle とはなんなのだろうか。これが、最初の出発点であった。字面通りに理解しようとすると、"Up-"(上へ)と"Cycle" を合わせた「上方へ循環する」ことを意味しているように思えた。しかし、上方へ循環する、とはどのようなことを示しているのか。この疑問を解決することこそが正に今回行った商品開発なのであった。結論から言うと、Up-cycle とはラベリングなのだ。例えば、使用済みペットボトルから衣類を作る。これはリサイクルである。これに対して、リサイクルされた衣類にブランド、卑近な例で言えばシ●ネルやルイ・ヴ●トンなどの所謂ハイブランド、のタグ付けをすることこそがUp-cycle だ。リサイクルはその行為自体が価値あるもので、アップサイクルは事物に価値を付加することなのである。

さて、私はアップサイクルをしていく中で、「見る」という行為を3回繰り返した。

まずは、「見つける」ということ。即ち、端材の中から自分に合う端財を見つけ出すことが第一歩であった。世の中にはそれこそ砂漠の砂以上に端材があり、それはサハラ砂漠が拡大する速度以上で日々生み出されている。その中から、私が付加価値を付けることのできそうな「星の砂」を見つけた。

客観的に見ると、その砂は星形ではないかもしれない。しかし、それを星として認識すること、これが付加価値を見出すことだと学んだ。

次に「見続ける」ということ。端材をひたすら観察する。上下左右ひっくり返してみる。360度、様々な空間的角度、思考的角度から眺めてみる。

そうして、長い時間をかけて、自分の選びだした端材に自分か付加可能な価値を見つけ出すのだ。アイデアを自分の中から引き出すという体験は耐え難く、そして得難かった。冬空に燦然と輝く一等星シリウスのようなアイデアとはいかないまでも、伊丹空港から羽田空港に向かう飛行機の発光レベルのアイデアさえも自分の既成概念が眼を眩ませて、よく見えないのだ。

なんとか、脳内でアイデアを生み出したら、最後にそれを「見せる」という作業があった。最後にして最大のタスクと呼ぶに相応しい行為だ。アイデアを生み出すのは、苦しいがまだ良い。というのも、私が夢想空想妄想の類が好きな人間だからだ。自分の中で勝手に考える分には幾分か気楽であったというのもあるかもしれない。しかし、それを現実世界に引っ張りだすのは大変な作業であった。体が思うように動かない。私のコスモの中には存在しない物理法則が実際には存在するからだ。水中で自由に泳げても、宇宙で泳ぐ訓練をせずに放り出されたようなものだ。つかむところもなく四苦八苦、七転八倒である。思考して実際に実現するという訓練はしているようで、実はしたことのあまりないことなのだ、と痛感した。このことは、私の学習活動にとって非常に有意義なものとなった。さらに、プロフェッショナルな方々の協力も多分に受けさせていただいたが、自分の考えていることを自分の考えている通りに伝えることも困難だと気づかされた。義務教育を開始したその瞬間から、考えを伝えることは研鑽を積んできたと思っていたが、それはおもいあがりだったのだろう。言葉の選び方から伝え方までがうまくいかないのだ。脳内投影機の一刻も早い完成を切望する。「実現する」とは使用頻度の極めて高い言葉であると思うが、実社会においてこの言葉には二つの作業が内包されている。つまり、考えを他者に伝えることと、現実に組み立ててみることだ。この作業を同時に行うこと、そしてこの行為を訓練することこそが社会に輩出される人材にとって必要なことだ。

アップサイクルという行為を通して、着眼し観察し実現するという3つのことを行ったわけだが、私にとってこれら全てが貴重な体験となった。と、同時にこのノウハウはかなり普遍的だと思った。授業の一環として、アップサイクルをできたことに圧倒的感謝をするとともに自分自身も圧倒的成長を遂げられたと信じたい。また、アップサイクルという概念の定着とともに資源のより良質な再分配が社会的課題として、草の根まで議論が広が

ることを期待する。